日本を代表する劇作家・平田オリザさんのワークショップと講演会に行ってきました。

平田さんの『わかりあえないことから』という著書は、ぼくの大好きな本で、読み直すごとに新しい発見があります。心からおすすめの本です。

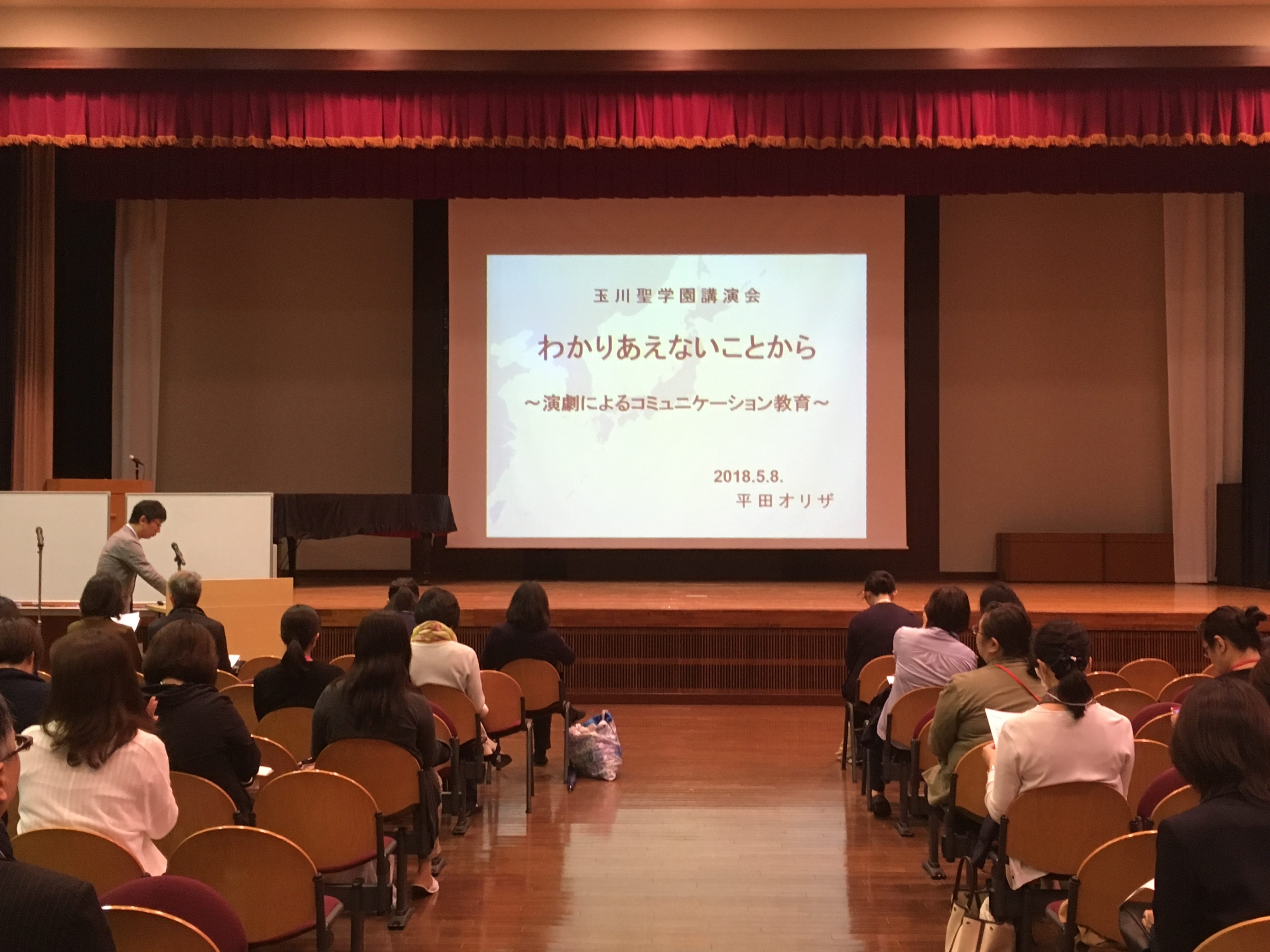

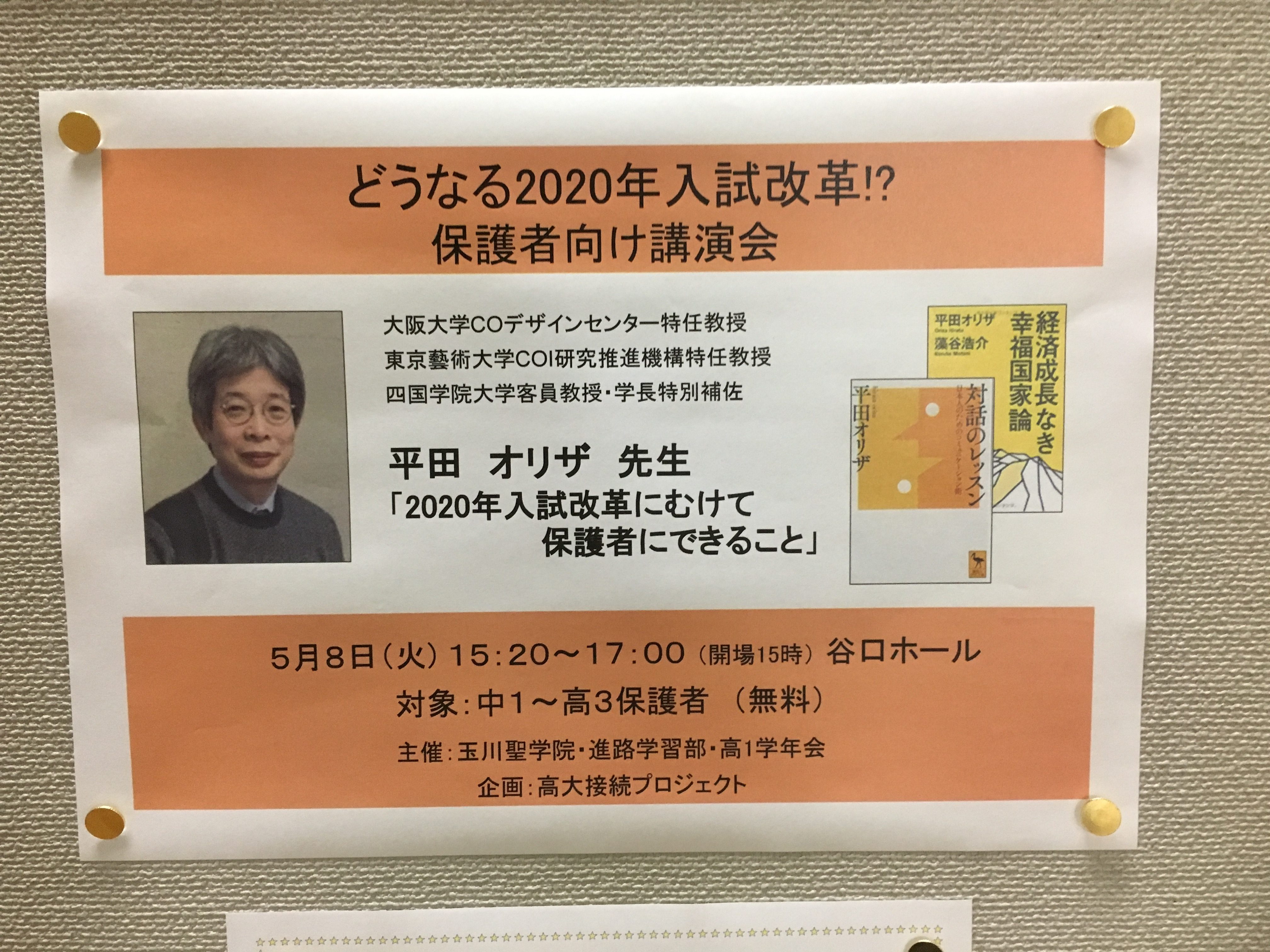

先日Facebookでこの本を紹介したところ、玉川聖学院の高橋先生から「今度うちの学校で平田オリザさんのワークショップと講演会をやりますよ」とご連絡いただき、仕事の予定をズラして参加してきましたが、その価値は大いにありました。

行きたいと思ったら、なんとしてでも行く。これはとても大切にしていることです。

平田さんは16歳から17歳にかけて、自転車で世界一周旅行も達成されていて、彼が異文化コミュニケーション教育を大切にしていることには、きっとそんな背景も関係しているのだろうと思います。

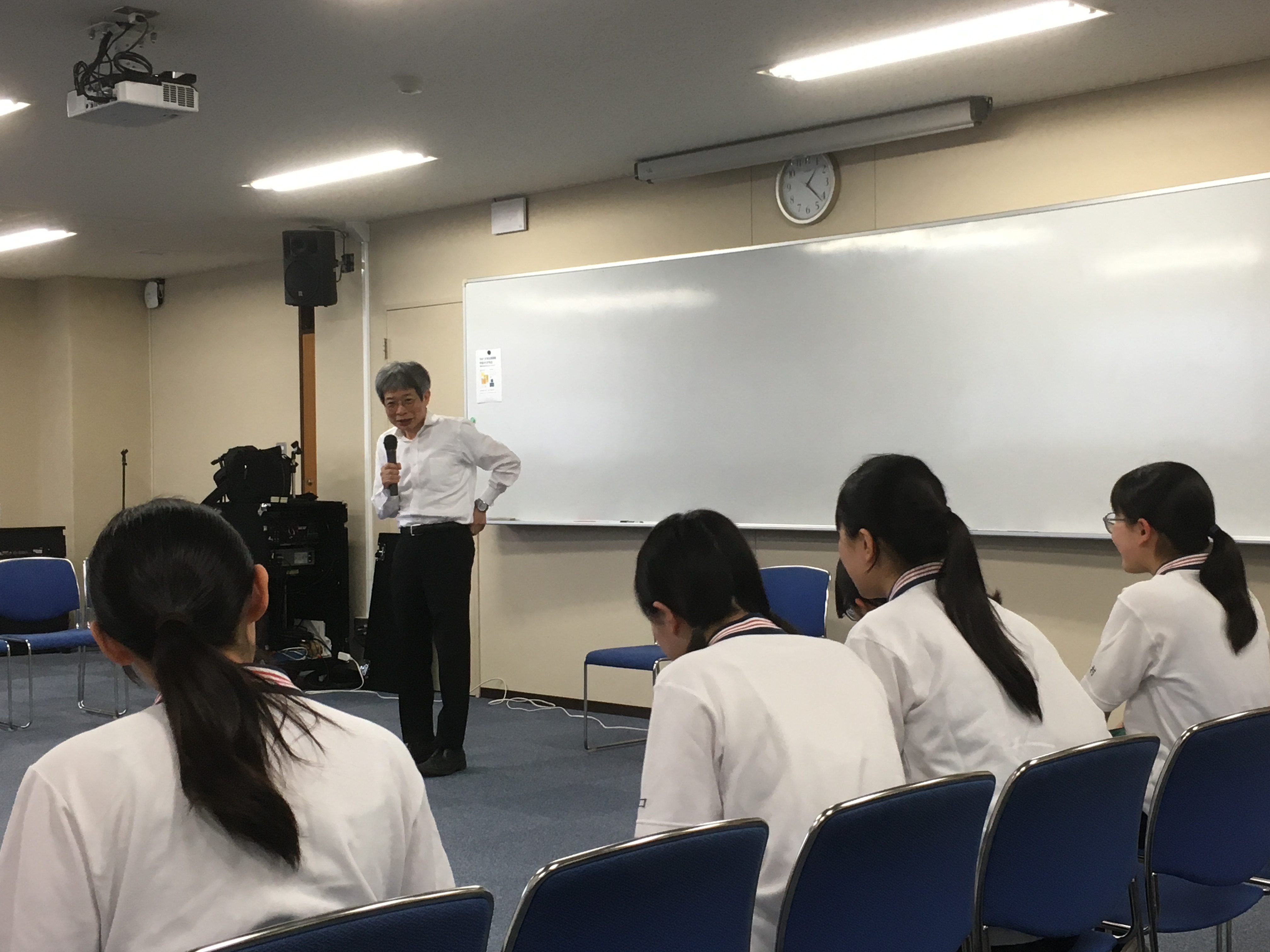

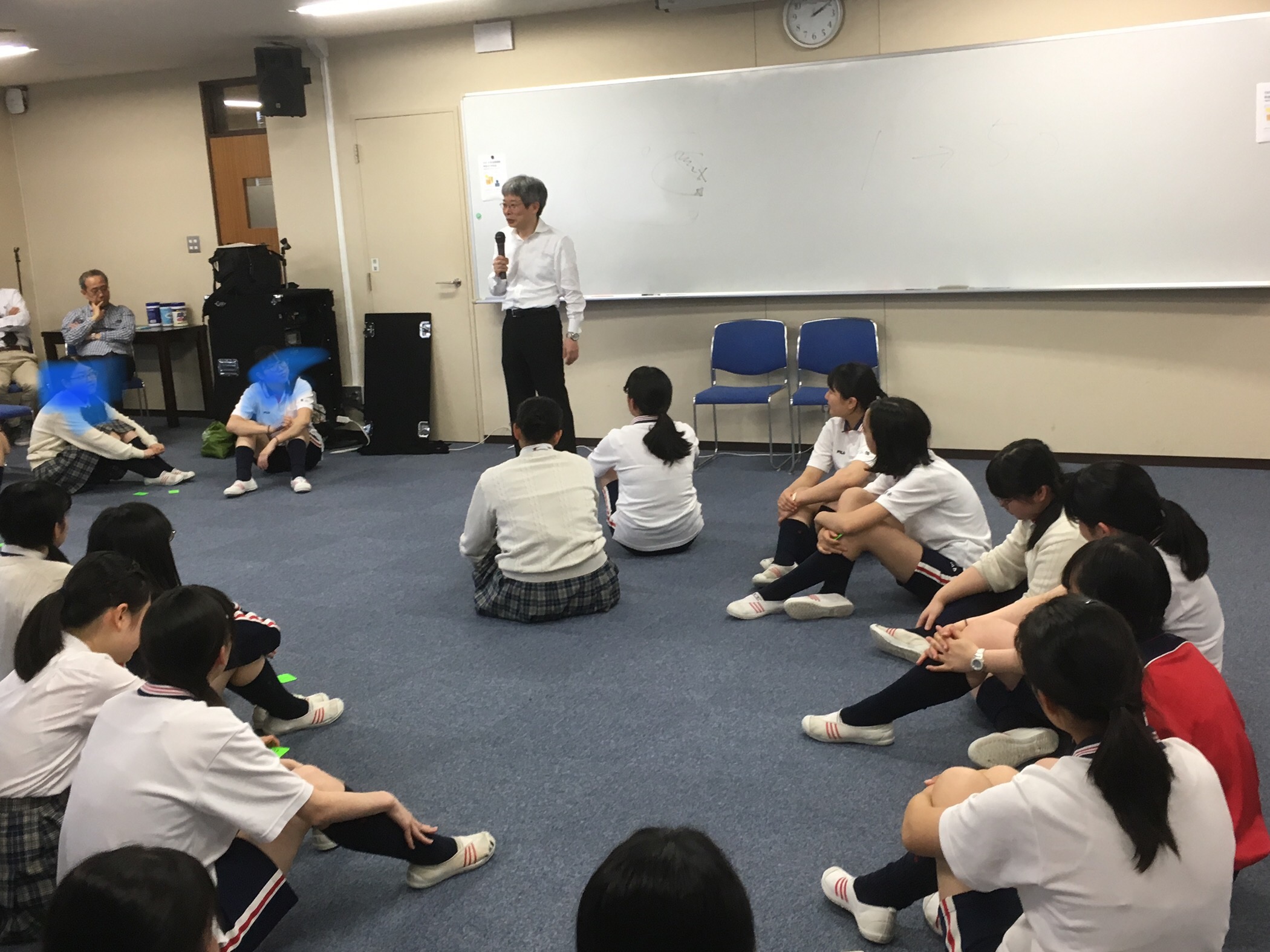

はじめに高校3年生向けの授業でワークショップがあり、身体的なコミュニケーションを取りながら、お話が展開していきました。

印象に残ったのは、「一人ひとりで『標準』は異なるから、伝えるためにはイメージの共有が必要。そして、中身が良いものほど、オリジナリティーがあるから、イメージの共有が難しく、伝えるのに工夫が必要になる」というお話。

それから、「表現には色んなことを試す勇気が必要」というお話。

演劇の世界の話ですが、どんなことにも言えることだと感じました。

その後、保護者向けの講演会では、大阪大学の教員としての視点から、「成長期を終え、成熟期を迎えた日本では、子どもたちにとってどんなことが大切になってくるのか」というお話でした。

2020年に大学入試改革があり、センター試験が廃止される。これまでの「思考力・判断力・表現力」に加え、「主体性・多様性・協働性」が試験でも問われるようになってくると。

成長期の社会では、「みんなを同じようにする教育」が大切だった。でも、成熟した社会では、「多様性を確保して、持続可能な社会」を作り上げていくことが大切になってくる。「人と異なるからダメ」ではなく、「異なる人を認める社会」になっていく必要がある。

「だけど人間、わかりあえないんだよ、はじめからはね」と平田さんは言います。「それでも、最終的にはわかりあうことを目標として、対話をする。友達にはなれないかもしれないけど、ケンカはしないようにする。なんとか戦争を回避する。そういうことがこれからの時代では大切になってくる」

そして、「伝える技術を教えることから、伝えたいという気持ちを持たせる教育へ変わってくる」

という言葉が、伝えることを仕事にしている自分にとっては、一番刺さりました。

他人の「伝えたい気持ち」って、どうやったら育むことができるんだろう?

という疑問が、今も頭に渦巻いています。あるいは、自分はどうして「伝えたい」と思うのだろう?

海外経験や、外国人と接することも、答えのひとつだろうと思います。だけど日本人同士では?

・・・

本に書いてある内容も多かったですが、新しい発見もたくさんあり、何より平田さん本人から直接お話を聞けたことがとても貴重でした。穏やかな話ぶりですが、テンポが良く、引き込まれました。

また、ワークショップでの高校生たちの活発さ、はつらつさに刺激を受けて、改めて教育に対する関心が強くなりました。お誘いくださった高橋先生に感謝です。

わかりあえないことから──コミュニケーション能力とは何か (講談社現代新書)

講談社

売り上げランキング: 2,196