「TABI LABO」というメディアで連載を書くことになり、その最初の記事が公開された。反響は大きく、たくさんの方からメッセージをいただいた。

海外添乗員からフリーランス・トラベラーになったぼくが今、旅について伝えたいこと (TABI LABO)

目次

「フリーランス・トラベラー」という職業

プロフィール欄を見ていただければわかるように、ぼくは2009年、21歳の時に和太鼓奏者としてドイツ・オーストリア・フランスを周遊し、全11都市で演奏した。

それ以来、海外旅行の楽しさにどっぷりハマり、卒業後は海外添乗員という職業を選び、7年連続で海外へ出かけていた。2016年は国内添乗が中心だったため海外へは出ていないが、いずれにせよ旅とともに過ごしてきた20代の時間だった。

この記事の中で、ぼくは初めて「フリーランス・トラベラー」と名乗った。サンディエゴで自由に生活しながら生きている自分を客観視したときに、この名称がとてもしっくりきた。

フリーランスになってから、東京から大阪まで歩いて旅をしたり、高校生たちとミャンマーへ行ったり、アメリカ帰国後は台湾とハワイへも行くことになる。

計算したら、今年だけで130日は海外へ行く。自由に旅をして、それで稼いでいこうとしているのだから、「フリーランス・トラベラー」でいいじゃないかと思った。

それが今のところ、自分にとって最適なポジションかもしれないと思ってから、妙にリラックスして、ブログでも結果も出せるようになってきた。そうなると、努力が正しい方向性を帯びる。

頑張る、頑張らない以前に、まず自分が一番輝けるポジションに身を置くこと。これが大切だと感じた。そうじゃないと、努力しても非効率だし、頑張ってるのに成果が出ない。うまくハマれば、リラックスした状態で結果が出せる。

「この世の中に、自分にしか提供できない価値は何か?」あるいは「自分の中の最良のもの、美しさは何か?」と考えたときに、そこが移るべき自分のポジションになると思う。

それ以外のことは、捨てる。「これは自分じゃなくてもできる仕事だな」と思ったら、他の誰かに任せればいい。そもそも他の誰かにできることは、努力してもなかなか勝てない。だから非効率。

自分にしかできないことに全力を注ぐ。それなら勝てるから。今ぼくはその状態にシフトできた気がしている。同じ土俵にほとんど敵がいない。だからリラックスしていて、おまけに結果もついてきた。

「これは自分の仕事だ」と思えることをしていると、「生きている」と実感するし、自分が生きている意味を見出せて、幸せを感じられる。

一通のメッセージ

とはいえ、一筋縄ではいかない。

「旅を仕事にしたい」と言う人は多いが、それをフリーランスで実現できている人はほとんどいない。ぼくは今、それに挑戦しようとしているわけだが、昨日、それに関して背中を押していただけるメッセージをいただいた。この方は、自分でも表現できなかった想いを代弁してくださったので、一部を引用させていただくことにした。

「中村さんのことを知ったのはつい一昨日でした。

スマートニュースというニュースアプリで中村さんの記事を拝見し、中村さんの経緯や旅に対する想い、自分以外の人に旅を楽しんでもらうためには自分はどうすれば良いのかなど、共感する部分が多々あって、そんな中村さんが新しいことをはじめるとあれば「どんな形でも良いから一緒にいきたい!」と思いました。

(・・・中略・・・)

5年ほど前、ちょっとしたきっかけで当時の同僚に「タイに行かないか」と急に誘われ、いやいや半分で初の海外旅行を経験しました。

この時の気持ちを話すと長くなってしまうので割愛しますが、「ほんとに周り誰もしらない、ここがどこかもわからない」「このまま何もしなければ死ねる(願望ではなくて現実的に)」「この人たちは何を考えてどういう生活しているんだろう」という当たり前で漠然とした疑問や興味がどんどん湧いてきました。

そこからです。海外への憧れ、興味が膨れ上がり、期間は短いですが、暇があれば航空券を探し、去年と今年で時間があけば貯金など簡単に切り崩して海外旅行をする生活が始まりました。

旅行中に僕が感じて、見たいと思うところと言えば、もちろんガイドブックに載っているその国の象徴的な建造物や空気は見に行きたいと思います。

ただ、それよりも興味があるのは、現地の人がどういう生活をしているのか、なんでこの商売をしているのか、どんなものを食べているのか、何に興味があるのか、という観光名所というよりは、文化と人でした。

そんな生活をしている中、中村さんのブログの存在を知って、ただひたすらに読ませていただきました。

所感、「共感できるというか、そんなおこがましいことじゃなくて、この旅の先輩のことがもっと知りたい、中村さんが良いと思ったところを実際に見に行きたい」でした。

なんというか、中村さんの旅の記録はやっぱりガイドブックとは全く違う、はたまた女子旅を推奨するような上辺のオシャレ旅しましょう雑誌とも全然違う、ただ「人」と「生活」に入り込む感性と感覚は僕はすごい好きです。

話が逸れた上に長くなってしまいましたが…

旅のお手伝いということではなく、同じフリーランスで活動している同世代の人間として、フリーランスの旅人というものをビジネスとして確立できないかという思いが伝わってきてこれは是非一緒に新しい分野に挑戦していきたいと思います。

自分にとって有用な情報や経験だからこそお金を出して買い、そこに自分も共感したいです。なのでカンパとかでなく、僕は中村さんの旅道中に見たもの、感じたもの、おすすめしたいものをブログに載せてもらうということで買わせてください。中村さんが紹介している所、時間はかかると思いますが一つずつ、僕もいつか行きます。

長文失礼しました。振込み口座、お待ちしています。よろしくお願いします。がんばってください!遠巻きながら楽しみにしています!

P.S.

今年の10月にミャンマーに行きます。

中村さんの紹介していたバガン遺跡で物売りをしている子に会いた

本当の仕事は「体験の共有」

このメッセージを読んでいて、気付いたことがある。「フリーランス・トラベラー」の仕事の実態は何か? それは、「体験を共有する」ということに他ならない。

「体験の共有」って、意外とみんなやっていない。ほとんどの人が、自分の中に閉まったまま。せいぜい写真一枚と簡単なコメント程度だろう。心境や感情を細かに書く人はなかなか少ない。

もちろん、やらないといけないものではないし、やりましょうと言っているわけでもない。ただ、やったらやったなりに価値はある。他の誰かが経験していないこと、あるいは一生経験しないであろうことをシェアしているわけだから。

そして、「体験の共有」を毎日やっているレベルの人はごく稀で、ぼくは今それを仕事にしている。

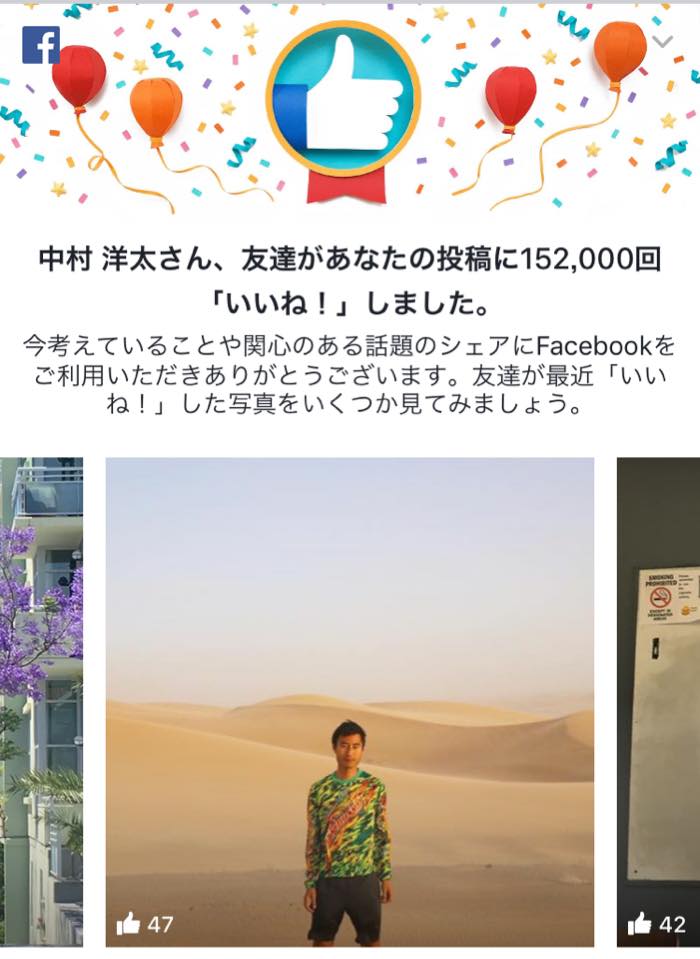

昨日、Facebookからこんな通知があった。

「1日50いいね!」の投稿を、3040日間(8年以上)毎日続けたとして、ようやく達成できる数字だ。ひとつひとつは些細な体験の共有かもしれないが、随分と積み重ねてきたんだなと実感した。ぼくは2010年にFacebookを始めてから、ほぼ毎日、体験したこと、感じたこと、おもしろいと思った情報などをシェアしてきた。ときには発言に批判を受けることもあるが、総じて、人に良い影響を与えられたのではないかと感じている。そして、「体験の共有」という好きなことが仕事になった。

これからも、やることは変わらない。フリーランス・トラベラーと名乗ったが、海外にいようが、日本にいようが、気付いたこと・感じたことをシェアしていきたい。