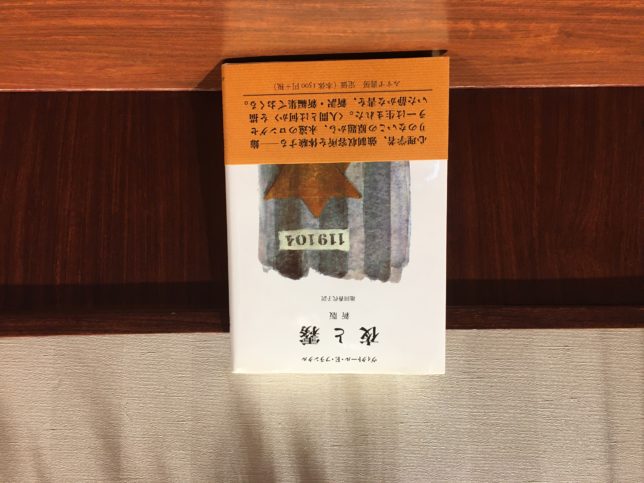

20世紀を代表する名著と言われる『夜と霧』を読み終えました。

それはそれは、人間の本質に迫る素晴らしい作品でした。

著者はアウシュヴィッツ強制収容所ほか、数々の強制収容所に収容されていた著名な心理学者。自身が味わうことになった壮絶な経験が、克明かつ冷静に描写されています。

これは、「あのような強制収容所に私が入ることはないから、関係のない話だ」というものでもないのです。

なぜなら、「人間とは何か」「苦しみには何に意味があるのか」という読者一人ひとりが「自分ごと」として捉えられる不変のテーマが語られているからです。著者フランクルの凄さは、彼がそれを、収容所生活のなかで見出したことです。

「被収容者の心にもっとも重くのしかかっていたのは、どれほど長く強制収容所に入っていなければいけないのか、まるでわからないことだった」

「いつ終わるか見通しのつかない人間は、目的を持って生きることができない。ふつうのありようの人間のように、未来を見すえて存在することができないのだ。そのため、精神の崩壊現象が始まるのだ」

この話を聞いて思い出すのは、昨年ぼく自身が経験した難病体験です。

遠い世界の話だと思っていた「難病」に、実際になってしまった。汗が全く出なくなり、家の外に出るたびに蕁麻疹が発症し、猛烈な痒みに襲われる地獄のような辛さがありました。幸い、命に別状のある病気ではなかったものの、生活の質は著しく低下し、仕事もできない状況に陥りました。

強制収容所が「いつ出られるかわからない」ように、難病もまた、「いつ治るかわからない」のです。

半年後に治るのか、5年後に治るのか、もしくは一生治らないのか。それがわからないまま、費用の負担を伴う治療を続けなくてはいけないということです。そこで精神は折れそうになってしまう。

しかし、フランクルは言います。「このような強制収容所の環境下でも、精神を崩壊させてしまう人と、崩壊させずに耐えられる人がいた」と。両者の違いはどこにあったのか。

ある年のクリスマスの後、彼のいた強制収容所ではかつてないほど大量の死者が出たそうです。それは労働条件や食料事情や気候変化や伝染性の疾患からも説明がつかず、その原因は、「多くの被収容者が、クリスマスには家に帰れる、という希望にすがっていたことに求められる」というのです。

結局、クリスマスの季節が近づいても、状況が変わらないので、落胆と失望が人々の抵抗力(免疫力)に大きく作用したと。糸が切れて、崩れるように死んでしまった。

逆に、収容所生活でも精神の崩壊に耐えられた人間には別の特徴がありました。それは「生きていれば、未来に待っている何かがある」と信じていることでした。

ある人には、自分の帰りを待つ、愛する子どもがいた。

またある人には、仕事が待っていた。「彼は研究者で、あるテーマの本を数巻上梓していたが、まだ完結していなかった。彼はこの仕事にとって余人に代えがたい存在だった」

自分じゃなければいけない。生きていなければいけない。その使命感のようなものが力となって、彼らの精神を保たせ、生きながらえさせていたのだと。

「ひとりひとりの人間を特徴づけ、ひとつひとつの存在に意味を与える一回性と唯一性は、仕事や創造だけでなく、他の人やその愛にも言えるのだ。このひとりひとりの人間にそなわっているかけがえのなさは、意識されたとたん、人間が生きるということ、生きつづけるということに対しての責任の重さを、そっくりと、まざまざと気づかせる。自分を待っている仕事や愛する人間に対する責任を自覚した人間は、生きることから降りられない」

本当に深い言葉だと思いました。

これは、著者自身が生きながらえた理由とも無縁ではありません。

「わたしはトリックを弄した。(想像の中で)わたしは豪華な大ホールの演題に立っていた。そして、わたしは語るのだ。講演のテーマは、強制収容所の心理学。わたしを苦しめているすべては客観化され、学問という一段高いところから観察され、描写される。このトリックのおかげで、わたしは苦しみにどこか超然としていられ、過去のもののように見なすことができた」

彼は自身の苦しみそのものを心理学の研究対象にしてしまった。そしていつかこの体験を本にまとめたり、講演をする。そのモチベーションが彼の精神崩壊を防いだ部分は、大いにあるのでしょう。

この話も、ぼくが難病に遭ってもギリギリのところで精神崩壊せずにいられた理由とリンクします。

「もしかしたら一生治らないかもしれない」と最悪の状況も覚悟したうえで、ライターとして、この闘病体験を記事のネタにしてやろうと考えました。それを目標に、絶対に耐えてやろうと強く決めたのです(実際に半年後、仕事の依頼を受けてこの闘病体験を記事にして、対価を得るという目標を果たしました)。

また、「ぼくが難病になったのも、何らかの意味があるはずだ。このピンチをどうチャンスに変えるのか、試されている」と信じることができました。それがぼくの精神崩壊を防いだと思います。

難病に絶望し、家で無気力に過ごす人生もあり得た。しかし、その選択は選ばなかった。「今は本を読む時期なのだろう」と捉え、ポジティブな気持ちで毎日ひたすら読書を続け、結果的に多くの学びを得たかけがえのない時間になりました。この本を読むために病気になったのだろう、と思えるような本とたくさん出会えました。そして半年後、難病は改善され、日常生活が戻ってきました。

フランクルは言います。

「人間が生きることには、つねに、どんな状況でも、意味がある」

「苦しみにも意味がある」

「あなたが経験したことは、この世のどんな力も奪えない」

彼は収容所内で仲間たちに向けてこの話をしたことで、人々を精神的に支えたのでした。

未来の見通しが効かないまま、耐えなければいけない。そんな今こそ、多くの人に読んでほしい本です。

時代を超えて読み継がれる名著だと思います。