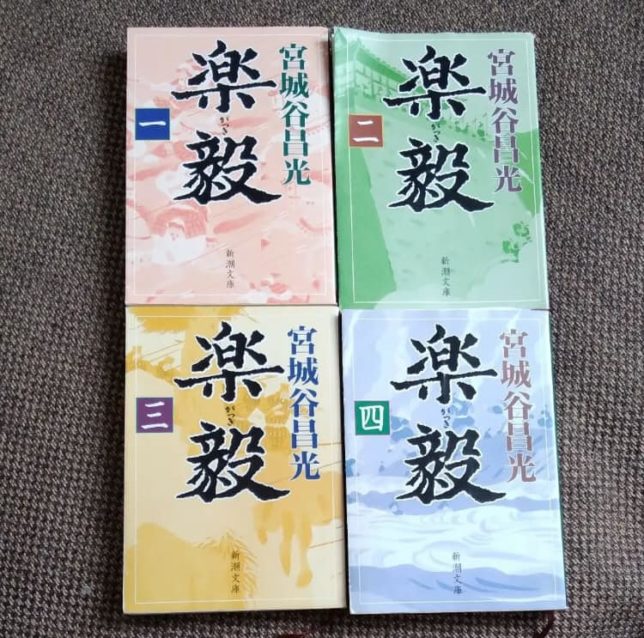

この2週間、毎日読み続けていた宮城谷昌光『楽毅』全4巻をようやく読了した。

キングダム全54巻のうち、たったの一コマしか出てこないこの人物。戦国時代の伝説的英雄だったらしいが、どう凄かったのか。どういう生涯を送ったのか。

司馬遷の『史記』にも楽毅は登場したが、他の登場人物に比べて目立つような描かれ方はしておらず、強く印象に残ることはなかった。

しかし、史記でたったの1行しか書かれなかった史実の裏側に、並々ならぬ壮大な物語があったことを宮城谷さんは提示してくれた。

楽毅が生きたのは紀元前4世紀〜3世紀の戦国時代。同時代には秦の昭襄王(昭王)や白起、趙の廉頗などがいたから、キングダムが好きな人も楽しめると思う。当時は戦国七雄の中でも秦と斉が二強を誇っていたが、燕に士官した楽毅が斉を滅亡寸前まで追いやることで、その後の秦は中国統一へ向けて一直線に駆け抜けることになる。

「人が見事に生きるとはどういうことなのか」

それが本書に通貫するテーマで、楽毅の生涯を通して描かれている。

史記を読んでいても明らかだったけど、人が最後まで見事に生きるのは難しい。というのも、王でも宰相でも将軍でも、多くの偉業を成し遂げた伝説的な人物たちが、最後は側近に恨まれたりして、非業の死を遂げたケースが多い。たとえば改革により秦の中国統一の基礎を作った商鞅でさえ、太子の恨みを買って最後は車裂きの刑で殺された。

王に気に入られていても王子には疎まれる、ということがたびたびあった。その点、歴史をよく学んでいた楽毅は数々の成功を収める一方で、「ここで図に乗ったら人に恨まれるであろう」という火種を絶やしながら謙虚に生きてきた。

現代でも、成功してからちょっと調子に乗って炎上してしまう、世間に叩かれるという人は多くいる。

うまくいったときにどういう姿勢でいるか。大勢から賞賛されるような人でも、それを気にくわない一部の人たちが常に落ち度を狙っている。

楽毅はそれをわかっているから、最後まで見事に罠をかわし、非業の死を遂げることなく、見事に生きたといえる。今の芸能人でいえば、ぼくはタモリさんのような人物を思い浮かべる。

後世、楽毅の名を高めたのは漢の創始者・劉邦であり、諸葛孔明だった。孔明は自身を管仲と楽毅になぞらえて生きていたというから、三国志ファンの人たちにもぜひ読んでもらいたい。

それにしても、宮城谷先生の筆力には恐れいる。彼は昔、史記の全文を長い時間をかけて筆写し、一行一行の裏側に隠された膨大な歴史のつながりを読み取ろうとしたそうだ。それゆえに、わずかな史料から楽毅の生涯を細かなところまで描写できたのだろう。読んだらわかる。この仕事の凄さには驚きを隠せない。

本書の解説の最後に、「われわれは、この作品を読んでいくうちに、楽毅の成熟とともに、なんだか自分の人間の器量が少し大きくなった、という感じを受けるはずである。それがこの作品の貴重さであり、魅力である」という一文が登場し、大きく頷いた。