「私は目を開いて、夢を見たまま死んでいくだろう。そのことを、誰にも『かわいそう』なんて言わせない。私の死体は、誰にも見せないまま焼いて欲しい。祭壇はいらない。菊の花も蘭も好きじゃない」(雨宮まみ『東京を生きる』より)

流行語にもなった「こじらせ女子」という言葉の生みの親で、ライターの雨宮まみさんが、2016年11月15日に自宅で亡くなっているのが発見された。享年40。ハッキリとは報道されなかったが、自殺かもしれない。彼女の連載や本を読んでいると、死をほのめかす発言が多く、少なくとも精神的に大きな悩みを抱えていたことはわかる。

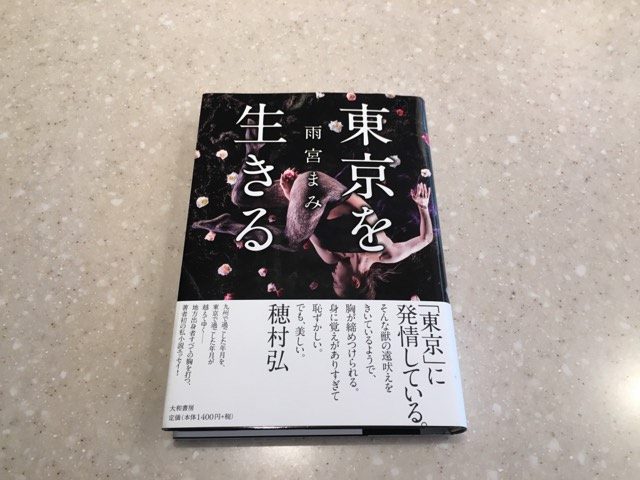

ぼくが雨宮まみさんのことを知ったのは、たまたまネットで流れてきた彼女の記事がきっかけだった。それは亡くなる1ヶ月前にアップされた、大和書房の「40歳がくる!」という連載記事だった。ぼくはこの記事に胸を揺さぶられた。

自分の弱さを素直にさらけ出す文体、それでも胸を張って生きていこうとする気持ち。誰にも言えないような悩みを抱えた読者の背中を、そっと押してくれる彼女の文章に、どこか自分の文章とつながるものを感じた。もちろん、彼女の文章ほどうまくないし、人生経験も浅く、ぼくに書けることは限られている。ジャンルも性別も異なる。だけど、もっと根源の方向性というか、心でわかりあえる何かを感じた。

それで、ちゃんとこの人のことを調べようと思ったら、そのつい数日前に亡くなっていたことを知り、深い悲しみに包まれた。

「39歳になってからの年始、私はモヤモヤしていた。レギュラーの仕事が2つ、半年以内に終わるというのが見えていて、早く仕事を他に始めないとまずいのだが、持ち込まれる企画は相も変わらず「こじらせ女子」とか「30代の女性のための~」とかで、別にそれが悪いわけじゃないのだけど、自分の中ではもう書いてしまったし、今の自分の興味や関心はぜんぜん違うところにあるのに、というもどかしさを感じていた。

感じつつも、やっぱり仕事をもらえるかもしれない、という話なわけだから「書こうと思えば書けないこともないだろうし、やったほうがいいんだろうか」「そういうテーマをちゃんと面白く料理できてこそプロなのでは?」という声がどこかから聞こえてくるような気がしていた。商売人としては、ここで断るなんてバカじゃないの? と思ってしまうのだった。

でも、興味ないテーマについて書いて、それで自分の一年が過ぎていって、そんなんでいいんだろうか。「本当はこういうことに興味があるわけじゃないんです」なんて言い訳は、どこにも誰にも通用しない。書いたものには責任がついて回る。「本当に書きたいもの」ではないものの責任なんて、背負えるだろうか?

書きたいことが書きたい。いい文章が書きたい。お金とかそういうことじゃなくて、これが私ですと言えるような、そういう文章をひとつでもいいから書きたい。そうじゃないと、人生なんてあっという間に終わってしまう。

嘘をつくのはやめよう。対外的にいい顔をするのはやめよう。できもしないことを、無理してできるふりをするのもやめよう。今年だけでもいい、嫌なことは嫌だと、できないことはできないと言おう。私は、私の人生を生きる。だって、もうそんなにたくさん残ってるわけじゃない。まだ若い、けれど、永遠に続くわけじゃない。生命自体は続いても、体力も気力も充実していると言える期間がどれだけ続くかわからない。私は、私のしたいことをする。私は、自分の書きたいことを書く。そして私は、なりたい私に、本来そうであった生身の私になるのだ、と思った」

(中略)

「服は好きでも純粋に「楽しい」ものではなかった。どちらかというと「修行が足りない」という気持ちが強かった。服とは、慎重に選ぶもの。賢く考えて選ぶもの。失敗を減らして、上手に選べるようになりたい、なんてことを考えていた。

そういう考えが全部、39歳の春に飛んだ。賢いとか慎重にとか失敗とかはもうどうでもいい。私はただもっと、素敵になりたい。大胆になりたい。欲望に正直になりたい。自分自身になりたい。別に高い服じゃなくていい、いまの気持ちにぴったりくる服を、いま着たい。それが来年着れない服でもかまわない。「私にはこの丈が似合う」とか、「この色が似合う」とか、ささやかに決めていたルールを取り払って、なんの柵もない服の大草原を駆け回って好きな服を選んで着たい。かっこいい、かわいい、セクシー、シック、なんでも着たい。変な人だと思われてもいい。むしろそのほうがいい」

雨宮さんの文章に出会ったのは、ぼくが会社を辞める直前だった。退職にはエネルギーが要る。精神的にかなり病んでいた時期で、雨宮さんが考えていることが、そのときの気持ちにストレートにリンクした。かっこいい生き方だと思った。

だから、その連載の最後の文章(この記事の末尾)を読んで、余計切なさを感じた。死んじゃダメだ。あなたの文章に救われていた人、あなたの文章を待っている人はたくさんいたはずだし、ぼくもそのひとりだった。そんなこと言っても、本人は「ほっといてよ」と思うかもしれないけど。

ふと思い出したのは、写真家・星野道夫さんのエッセイに登場する、「旅をする木」という話だ。

早春のある日、一羽の鳥がトウヒの木に止まり、この鳥が啄ばみ、アラスカの空からトウヒの種を落とす。トウヒの種は様々な偶然を経て川沿いの森に辿りつき、そこで一本の大木に成長する。そして長い年月の後、その大木は川の浸食によって流れに押し流され、ユーコン川からベーリング海へと運ばれていく。

海を渡ったトウヒは北のツンドラ地帯に流れ着き、木のないそのエリアで唯一のランドマークとなる。これに狐がテリトリーの匂いをつけ、やがて、その狐の足跡を追っていたエスキモーに見つけられて、彼の原野の家のストーブの燃料となる。

ストーブの中で燃え尽きたトウヒは、大気の中に拡散してゆき、そこからまた、新たなトウヒの旅路が始まる。そんな物語だ。

トウヒの役割は、人生が終わった後も、まだまだ続くのだ。つまり、死は終わりではない。

だから、ぼくは形を変えて、雨宮さんのことを生かしたいと思う。雨宮さんの文章を読んで、考え方にふれて、感性を吸収して、そして自分のこれからの文章の中に、彼女の心を溶かしていきたい。

雨宮さん、あなたの旅はまだまだ、続きますよ。

「でも、本当は、40間際でこんなの遅すぎる。生まれたときからずっとこんなふうであれば、みんな余計なことで苦しんだり、自分を曲げたり歪めたりしなくて済むのにと思う。20歳の頃から、いや生まれたときから、私は自由でありたかった。自分の人生を悔いる気はないけれど、これからは「最初から自分の欲望を肯定し、それを謳歌する自由を知っている世代」ばかりになってくれればいいのに、と思っている。貯金は、それなりにしておいたほうがいいと思うけど……。いつか私のように、狂い咲くときの予算ぐらいは用意しておいたほうがいいかもしれない。ま、だいたいZARAとかですけども」